Sebbene ogni tanto qualche articolo di giornale, qualche film o qualche spettacolo teatrale (e le due ultime categorie sono ben rappresentate in Italia da un incalzante lavoro di Marco Martinelli, Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, passato con un certo slancio dal palco allo schermo) faticosamente riescano a squarciare il velo di silenzio, pesa come un macigno il sostanziale disinteresse del resto del mondo, riguardo a tutto ciò che è accaduto e continua ad accadere in un paese come Myanmar; da decenni lo stato del sud-est asiatico, noto un tempo come Birmania, subisce gli effetti di una crudele, pressoché ininterrotta dittatura militare, le cui sporadiche concessioni ai più basilari principi democratici tendono a durare meno di un battito d’ali. E così, con punte di ferocia riscontrabili nel 1962 (con la subitanea cancellazione del precedente, effimero governo democratico), nel 1988, nel 2012 e purtroppo anche in anni a noi più vicini, il regime imposto dai militari si è distinto per le sue brutali rappresaglie, per la sistematica violazione dei diritti umani, per una fallimentare politica economica fondata su corruzione e sfruttamento, per l’accanimento verso le fasce sociali più deboli e per una repressione delle minoranze così violenta da trasformarsi talora in genocidio, vedi la pulizia etnica attuata nei confronti dei Rohingya.

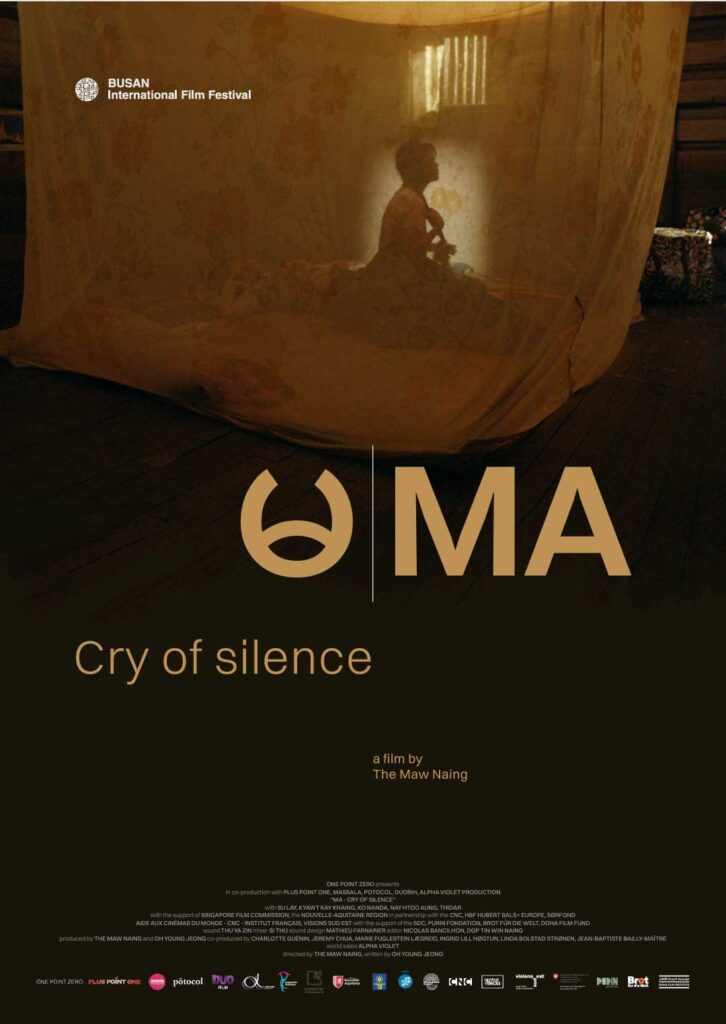

A volte è proprio il cinema, come accennavamo poc’anzi, a lanciare qualche segnale tramite opere di denuncia o dotate comunque di un loro valore testimoniale. Nel caso di Ma – Cry of Silence, lungometraggio che ha destato grande impressione al 22° Asian Film Festival, l’autore stesso è un esule, The Maw Naing, rifugiatosi a Parigi dopo essere scappato dal territorio birmano dove di certo non gli sarebbe stato permesso raccontare un certo tipo di storie. Anzi, se un film del genere lo avesse realizzato lì, sarebbe senz’altro andato incontro a conseguenze molto, molto serie….

Fortunatamente, per consentirgli di levare questo grido disperato si è attivato quel meccanismo di solidarietà internazionale, che ha posto l’indomito regista di Myanmar al centro di una co-produzione internazionale tra Francia, Singapore (NdR: proprio al Cinema Farnese di Roma abbiamo avuto una lunga conversazione con Jeremy Chua, il co-produttore singaporiano), Germania, Italia, Qatar, Corea del Sud e Norvegia.

Ottenute così le risorse necessarie a portare avanti il lavoro, The Maw Naing ha dato vita a un “ibrido” cinematografico, in cui poche didascalie e scarne immagini di repertorio contestualizzano il clima di terrore che da decenni attraversa la martoriata nazione asiatica, raffigurandolo quasi in senso documentaristico, mentre la parte più dichiaratamente di fiction, una finzione rigorosa e austera, riporta il tutto alle proteste nate nel 2012 contro i gravi squilibri sociali introdotti da un governo sempre più autoritario.

La protagonista, Mi Thiet, lavora infatti presso una di quelle aziende tessili locali (e con un simile ritratto dell’industria tessile sembra quasi di precipitare, in quanto a sfruttamento e condizioni di vita generali, nell’Europa dell’Ottocento) in cui le operaie vengono trattate praticamente come schiave: turni massacranti, misure di sicurezza sul lavoro praticamente assenti, nessuna garanzia di ricevere regolarmente la paga, ingiurie pesanti e persino pene corporali per qualsiasi piccolo errore.

In questo clima di costante sopraffazione, laddove la fabbrica pare un lager e i sorveglianti veri e propri “kapò”, Mi Thiet cerca inizialmente di tenersi lontana dai guai, pur di continuare a spedire un po’ di soldi a casa, ma di fronte a ingiustizie continue e sempre più intollerabili finirà per aderire anche lei a quello sciopero, particolarmente rischioso vista la violenza che le circonda, indetto da una compagna maggiormente consapevole dei diritti di tutte loro. La repressione nei confronti suoi e delle altre, però, è destinata ad andare incontro a un’escalation ancora più drammatica….

Per una scelta di regia tanto rigida quanto consapevole, motivata, The Maw Naing relega in fuori campo o mostra solo parzialmente, non inquadrandone mai il viso, gli uomini che perpetrano tali violenze, sia fisiche che psicologiche, equiparandoli così a una forza bruta, cieca e ottusa. Mentre primi piani e inquadrature complete convergono amorevolmente sulle scioperanti o su un personaggio maschile che si stacca nettamente dalla massa, poiché impegnato un tempo nelle proteste degli studenti contro il regime: trattasi dell’uomo che, suggerendole letture critiche nei confronti dello sfruttamento capitalista, spingerà Mi Thiet a maturare una presa di coscienza dell’inaccettabile trattamento riservato loro. E sulla schiena di tale personaggio sono ben visibili, non a caso, i segni di percosse e torture, traccia evidente del suo passato di oppositore.